Domenica 20 Novembre la COP27 si è ufficialmente conclusa, ma con quali risultati?

Il contesto

I temi trattati sono stati molti e le conclusioni sono risultate deludenti, il tutto in un contesto molto differente da quello dello scorso anno e che dunque vale la pena delineare. La COP27 si è tenuta in Egitto, né al Cairo né ad Alessandria, bensì a Sharm El-Sheikh e le ragioni di questa scelta sono più politiche di quanto possa sembrare.

Innanzitutto, poiché il paese ospitante stabilisce l’Agenda della Conferenza, il fatto di portare la COP in un Stato del Sud globale significa necessariamente concentrarsi su diversi temi di interesse, considerati fondamentali per quei paesi che pur avendo contribuito poco o niente alla situazione climatica di adesso, se ne trovano a subire la maggior parte delle conseguenze. Essi devono lottare per adeguarsi ad un clima che è già cambiato. E difatti l’Egitto, punto di contatto tra Maghreb e Mashreq, sta affrontando non poche problematiche in termini di siccità, approvvigionamento idrico e dispute per il controllo di importanti risorse (come l’acqua del Nilo e i giacimenti di gas nel Mediterrano orientale).

In secondo luogo, la scelta di Sharm El-Sheikh è per il regime di Al-Sisi - il più violento e oppressivo regime militare che l’Egitto abbia mai avuto - tutt’altro che casuale: è una città costruita da zero per un turismo insostenibile (anche se il greenwashing non è mancato) e che rimane incredibilmente isolata dalle grandi città dove si sono svolte proteste e mobilitazioni, con l’espressa volontà di limitare il più possibile il diritto a manifestare ed esprimere dissenso davanti al Palazzo della Conferenza.

Innanzitutto, poiché il paese ospitante stabilisce l’Agenda della Conferenza, il fatto di portare la COP in un Stato del Sud globale significa necessariamente concentrarsi su diversi temi di interesse, considerati fondamentali per quei paesi che pur avendo contribuito poco o niente alla situazione climatica di adesso, se ne trovano a subire la maggior parte delle conseguenze. Essi devono lottare per adeguarsi ad un clima che è già cambiato. E difatti l’Egitto, punto di contatto tra Maghreb e Mashreq, sta affrontando non poche problematiche in termini di siccità, approvvigionamento idrico e dispute per il controllo di importanti risorse (come l’acqua del Nilo e i giacimenti di gas nel Mediterrano orientale).

In secondo luogo, la scelta di Sharm El-Sheikh è per il regime di Al-Sisi - il più violento e oppressivo regime militare che l’Egitto abbia mai avuto - tutt’altro che casuale: è una città costruita da zero per un turismo insostenibile (anche se il greenwashing non è mancato) e che rimane incredibilmente isolata dalle grandi città dove si sono svolte proteste e mobilitazioni, con l’espressa volontà di limitare il più possibile il diritto a manifestare ed esprimere dissenso davanti al Palazzo della Conferenza.

In Egitto l’Europa si fa sentire con la presenza dei più importanti capi di Stato e di Governo, da Macron a Scholz a Sanchez, a cui si uniscono i neo-insediati Rishi Sunak e Giorgia Meloni. Joe Biden è arrivato solo dopo le elezioni di mid-term, l’11 Novembre. Una vittoria per il Brasile e per il mondo intero è il ritorno del neo-eletto Presidente Lula che, condannando l’operato di Bolsonaro, giura di proteggere l’Amazzonia e di fermare la deforestazione imperante.

Si fanno notare invece le assenze di Xi Jinping e Narendra Modi, rispettivamente Presidente della Repubblica Popolare Cinese e Premier dell'India, suscitando non poca preoccupazione considerando che i due Stati sono sul podio come primo e terzo più inquinanti al mondo.

Si fanno notare invece le assenze di Xi Jinping e Narendra Modi, rispettivamente Presidente della Repubblica Popolare Cinese e Premier dell'India, suscitando non poca preoccupazione considerando che i due Stati sono sul podio come primo e terzo più inquinanti al mondo.

L'Italia

Sempre in termini politici è importante considerare che Giorgia Meloni, seppur nell’ambito di neutralità delle Nazioni Unite, è il primo Premier che stringe la mano di Al-Sisi dopo la morte di Giulio Regeni, avvenuta nel 2016. Nonostante infatti la tragica situazione in tema di diritti umani, l’Italia negli ultimi 10 anni ha stretto i rapporti con l’Egitto, non solo in materia di immigrazione e di vendita di armi, ma anche di approvvigionamento energetico a seguito dei sanzionamenti sul gas russo.

Un governo inoltre, quello guidato da Meloni, che mentre Al Gore cita i disastri climatici del 2022, includendo la siccità del nostro fiume Po, autorizza l’estrazione di idrocarburi nell’Adriatico, con la promessa di contenere il caro bollette di questo inverno. Per contestualizzare l’ingenuità di questa decisione è bene ricordare che l’italia consuma in media tra i 73 e i 76 miliardi di metri cubi di gas ogni anno e che, secondo quanto detto dal ministro dell’ambiente e sicurezza energetica Picchetto, questa scelta permetterebbe all’Italia di produrre circa 15 miliardi di metri cubi di gas nei prossimi dieci anni: una quantità irrisoria di gas prodotto, a fronte di altre spese ed investimenti nel settore fossile e altro tempo sottratto allo sviluppo di fonti d’energia alternative e rinnovabili.

Un governo inoltre, quello guidato da Meloni, che mentre Al Gore cita i disastri climatici del 2022, includendo la siccità del nostro fiume Po, autorizza l’estrazione di idrocarburi nell’Adriatico, con la promessa di contenere il caro bollette di questo inverno. Per contestualizzare l’ingenuità di questa decisione è bene ricordare che l’italia consuma in media tra i 73 e i 76 miliardi di metri cubi di gas ogni anno e che, secondo quanto detto dal ministro dell’ambiente e sicurezza energetica Picchetto, questa scelta permetterebbe all’Italia di produrre circa 15 miliardi di metri cubi di gas nei prossimi dieci anni: una quantità irrisoria di gas prodotto, a fronte di altre spese ed investimenti nel settore fossile e altro tempo sottratto allo sviluppo di fonti d’energia alternative e rinnovabili.

Le proteste

C'è da dire comunque che le proteste, spinte da una forte solidarietà che non bada ai confini terreni, seppur limitate e represse non sono del tutto mancate. Nonostante l’esclusione dalle aule di mediazione - trattamento che non sembra essere riservato ai lobbisti delle compagnie petrolifere, che aumentano anno dopo anno - giovani attivisti, militanti e studenti sono arrivati da tutto il mondo per lottare per un futuro comune, per rendere responsabili i più potenti leader al mondo, per far valere l’importanza di questa battaglia, ben più fondamentale degli interessi dei singoli Stati. A gran voce si sono fatte sentire le popolazioni indigene, da sempre in prima linea per valorizzare e proteggere la nostra Terra, con l’obiettivo di portare all’attenzione del mondo la possibile scomparsa di lingue, tradizioni e culture a causa della crisi climatica. Un contesto, quello attuale, in cui l’emergenza climatica non attiene solo alla scienza, ma ha pesanti ricadute sia politiche che sociali: sfortunatamente i cambiamenti climatici non sono nè giusti nè democratici e finiscono anzi per amplificare le ingiustizie già presenti nella nostra società. Sono le fasce di popolazione a basso reddito, le minoranze etniche e in generale i paesi meno industrializzati a subire le conseguenze di un sistema capitalistico senza scrupoli, orientato solo al profitto. Chi ha le maggiori disponibilità economiche ha anche la maggior parte della responsabilità per l’inferno climatico in cui ci ritroviamo oggi: e sono questi i soggetti che devono pagare. Nel frattempo gli Stati devono impegnarsi a tutelare gli strati più fragili della popolazione, garantire diritti fondamentali e spingere per un’apertura globale alla democrazia, alle libertà di espressione e di protesta, senza le quali non si possono chiedere azioni e soluzioni per salvare il Pianeta.

Risultati e problemi

Detto questo, non sorprende che il punto focale della COP27 sia risultato il concetto di “loss and damage” (tradotto: perdite e danni) - una delle espressioni più utilizzate nelle due settimane di negoziati - che fa riferimento agli aiuti concreti da fornire per adattarsi al cambiamento climatico, una sorta di assicurazione per i danni materiali e immateriali della crisi. Per molti paesi infatti il cambiamento climatico non è una lontana possibilità, ma una realtà quotidiana: non bastano le promesse sulle mitigazioni (cioè sui tagli alle emissioni), c’è la necessità di agire nella riparazione di quei danni che si sono già verificati o che è molto probabile che si verificheranno. La catastrofe di questo settembre in Pakistan ne è l'esempio più eclatante, con una devastante alluvione che ha prodotto milioni di sfollati e un migliaio di morti.

E nella teoria tutto fila liscio, i nodi vengono al pettine quando si parla di soldi: questi fondi dovrebbero essere operativi entro il 2024 - o almeno così è stato promesso - anche se rimangono molti dubbi su come debbano essere erogati, a chi e a quali condizioni; si pensa in proposito che la responsabilità spetti ai governi dei paesi industrializzati e male certo non sarebbe, come qualcuno ha proposto, tassare gli extra-profitti delle compagnie di estrazione (che, per dire, hanno fatturato 200 miliardi nell’ultimo trimestre).

Ma la money talk è un argomento sempre delicato in contesti così fortemente politicizzati.

A tal proposito, per contrastare la crisi climatica sembra necessario scindere il rapporto tra banche e big oil. Perché questo? Perché le 60 banche più grandi al mondo hanno speso, negli ultimi 7 anni, 4600 miliardi di dollari per finanziare l’estrazione di combustibili fossili. Una cifra questa per noi quasi incomprensibile ma - per intenderci - paragonabile al PIL delle due economie più sviluppate al mondo, Germania e Giappone.

Al contrario, sottolinea John Kerry, inviato speciale del Presidente americano Joe Biden, questa cifra dovrebbe essere investita annualmente per i prossimi trent’anni per portare avanti la transizione energetica e rientrare entro il grado e mezzo. Un obiettivo che, a malincuore, sembra sfumare sempre di più.

Nota dolente è stata infatti il vacillamento dello storico obiettivo di mantenere la temperatura media globale al di sotto dei 1.5°C di aumento rispetto ai valori preindustriali. Non sono stati fatti passi avanti, il testo finale della conferenza si limita a ribadire la formulazione già proposta a Parigi sette anni fa: «Occorre limitare l’aumento nettamente al di sotto dei 2 gradi e proseguire gli sforzi per rimanere il più possibile vicini agli 1,5».

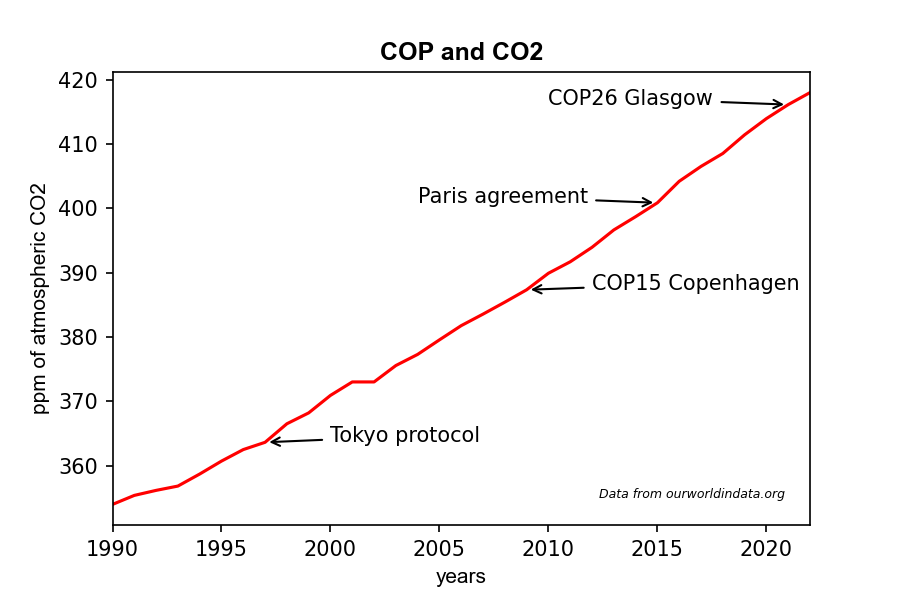

Il continuo riferimento ai 2°C è un forte campanello d'allarme e soprattutto l'ennesima riprova che i grandi non sono intenzionati a cambiare le cose: nonostante sia più di vent'anni che questa conferenza annuale esiste, le emissioni globali non hanno mai accennato a rallentare e tantomeno la concentrazione di gas climalteranti in atmosfera, come si può vedere bene dal grafico di cui sotto.

Sono già stati raggiunti gli 1.1°C di aumento e proprio quando sarebbe richiesto lo sforzo massimo per fronteggiare le difficoltà si ritorna su vecchie formulazioni che rimpiccioliscono la gravità della situazione, mentre il sud del mondo brucia e i disastri climatici devastano intere nazioni.

E nella teoria tutto fila liscio, i nodi vengono al pettine quando si parla di soldi: questi fondi dovrebbero essere operativi entro il 2024 - o almeno così è stato promesso - anche se rimangono molti dubbi su come debbano essere erogati, a chi e a quali condizioni; si pensa in proposito che la responsabilità spetti ai governi dei paesi industrializzati e male certo non sarebbe, come qualcuno ha proposto, tassare gli extra-profitti delle compagnie di estrazione (che, per dire, hanno fatturato 200 miliardi nell’ultimo trimestre).

Ma la money talk è un argomento sempre delicato in contesti così fortemente politicizzati.

A tal proposito, per contrastare la crisi climatica sembra necessario scindere il rapporto tra banche e big oil. Perché questo? Perché le 60 banche più grandi al mondo hanno speso, negli ultimi 7 anni, 4600 miliardi di dollari per finanziare l’estrazione di combustibili fossili. Una cifra questa per noi quasi incomprensibile ma - per intenderci - paragonabile al PIL delle due economie più sviluppate al mondo, Germania e Giappone.

Al contrario, sottolinea John Kerry, inviato speciale del Presidente americano Joe Biden, questa cifra dovrebbe essere investita annualmente per i prossimi trent’anni per portare avanti la transizione energetica e rientrare entro il grado e mezzo. Un obiettivo che, a malincuore, sembra sfumare sempre di più.

Nota dolente è stata infatti il vacillamento dello storico obiettivo di mantenere la temperatura media globale al di sotto dei 1.5°C di aumento rispetto ai valori preindustriali. Non sono stati fatti passi avanti, il testo finale della conferenza si limita a ribadire la formulazione già proposta a Parigi sette anni fa: «Occorre limitare l’aumento nettamente al di sotto dei 2 gradi e proseguire gli sforzi per rimanere il più possibile vicini agli 1,5».

Il continuo riferimento ai 2°C è un forte campanello d'allarme e soprattutto l'ennesima riprova che i grandi non sono intenzionati a cambiare le cose: nonostante sia più di vent'anni che questa conferenza annuale esiste, le emissioni globali non hanno mai accennato a rallentare e tantomeno la concentrazione di gas climalteranti in atmosfera, come si può vedere bene dal grafico di cui sotto.

Sono già stati raggiunti gli 1.1°C di aumento e proprio quando sarebbe richiesto lo sforzo massimo per fronteggiare le difficoltà si ritorna su vecchie formulazioni che rimpiccioliscono la gravità della situazione, mentre il sud del mondo brucia e i disastri climatici devastano intere nazioni.

Le conclusioni

Ecco che le conclusioni di questa COP27 non sembrano offrire grandi speranze.

Tutti i discorsi sulla mitigazione che avevano prepotentemente dominato la COP26 sono stati completamente tralasciati in virtù di un maggior focus sull’adattamento, anch’esso promesso a Glasgow. Un adattamento che, per essere realizzato, necessita di finanziamenti intorno al triliardo (cioè mille miliardi l’anno), un obiettivo distante anni luce rispetto agli 80 miliardi attualmente impiegati.

Il grande cambiamento geopolitico del conflitto Russo-Ucraino ha portato molti paesi a riconsiderare le proprie politiche energetiche e non necessariamente (come nel caso dell’Italia) con un maggior interesse per la crisi climatica. Ma i problemi politici non si fermano alle crisi: si è fatta pesante la volontà di responsabilizzare la Cina a riconoscersi come paese industrializzato e fortemente inquinante, con l’obiettivo di farla contribuire ai fondi di loss and damage.

Anche il numero di proposte - in entrata ed in uscita dalla Conferenza - ha lasciato l’amaro in bocca: da circa una ventina si è arrivati a sole 33 proposte finali su più di 190 paesi presenti, un risultato ben distante da quello sperato e necessario per contrastare questa “permacrisis” (crasi di “crisi permanente” in inglese). L’Europa soprattutto chiede maggior ambizione - bisogna mantenersi nel grado e mezzo ma anche stabilire date e scadenze concrete per la riduzione dei finanziamenti ai fossili. Se non si tagliano le emissioni, i fondi di loss and damage risulteranno assolutamente inutili: se si vuole rientrare nel 1,5°C ed evitare la catastrofe completa, il picco massimo di emissioni - come afferma l’IPCC - potrà essere nel 2025 al più tardi, per poi ridurle del 43% entro il 2030.

Tutti i discorsi sulla mitigazione che avevano prepotentemente dominato la COP26 sono stati completamente tralasciati in virtù di un maggior focus sull’adattamento, anch’esso promesso a Glasgow. Un adattamento che, per essere realizzato, necessita di finanziamenti intorno al triliardo (cioè mille miliardi l’anno), un obiettivo distante anni luce rispetto agli 80 miliardi attualmente impiegati.

Il grande cambiamento geopolitico del conflitto Russo-Ucraino ha portato molti paesi a riconsiderare le proprie politiche energetiche e non necessariamente (come nel caso dell’Italia) con un maggior interesse per la crisi climatica. Ma i problemi politici non si fermano alle crisi: si è fatta pesante la volontà di responsabilizzare la Cina a riconoscersi come paese industrializzato e fortemente inquinante, con l’obiettivo di farla contribuire ai fondi di loss and damage.

Anche il numero di proposte - in entrata ed in uscita dalla Conferenza - ha lasciato l’amaro in bocca: da circa una ventina si è arrivati a sole 33 proposte finali su più di 190 paesi presenti, un risultato ben distante da quello sperato e necessario per contrastare questa “permacrisis” (crasi di “crisi permanente” in inglese). L’Europa soprattutto chiede maggior ambizione - bisogna mantenersi nel grado e mezzo ma anche stabilire date e scadenze concrete per la riduzione dei finanziamenti ai fossili. Se non si tagliano le emissioni, i fondi di loss and damage risulteranno assolutamente inutili: se si vuole rientrare nel 1,5°C ed evitare la catastrofe completa, il picco massimo di emissioni - come afferma l’IPCC - potrà essere nel 2025 al più tardi, per poi ridurle del 43% entro il 2030.

Fonti

- COPCAST di Lifegate